„Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.“ Das versprach Bundeskanzler Helmut Kohl 1990. Doch auch 30 Jahre nach dem Mauerfall lag die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands deutlich unter Westniveau. Die Niederlassung Dresden des ifo Instituts begleitet den Strukturwandel seit 1993.

Die wirtschaftliche Wiedervereinigung

Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 wurde im Juli 1990 der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion unterzeichnet. Dieser bildete die Grundlage für die ökonomische Zusammenführung Deutschlands. Die D-Mark war nun offizielles Zahlungsmittel im ganzen Land, die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft galten auch in den neuen Bundesländern. Diese umfassende Integration setzte die ostdeutschen Betriebe unter enormen Anpassungsdruck. Der Treuhandanstalt wurde die Aufgabe übertragen, über 12 000 volkseigene Betriebe zu privatisieren. Bei etwa 3 000 Unternehmen gelang ihr das nicht, sie wurden stillgelegt. Um eine drohende Wirtschaftskrise abzuwenden, beschloss die Bundesregierung 1991 das Förderprogramm „Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost“. Außerdem wurde neben anderen Steuererhöhungen der Solidaritätszuschlag auf die Lohn- und Einkommensteuer eingeführt.

Enorme Fortschritte

Die ostdeutsche Wirtschaft war Ende der 1980er Jahre nicht konkurrenzfähig. Der Umtauschkurs der Mark der DDR zur D-Mark war überhöht. Von heute auf morgen war in den ostdeutschen Ländern westdeutsches Recht eingeführt worden. Unter diesem Druck kollabierte die ohnehin schon angeschlagene DDR-Wirtschaft 1990 nahezu vollständig und musste von Grund auf neu aufgestellt werden. „Betrachtet man unter diesem Blickwinkel die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands in den ersten Jahrzehnten nach der Vereinigung, so sind die Fortschritte enorm", meint Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung Dresden.

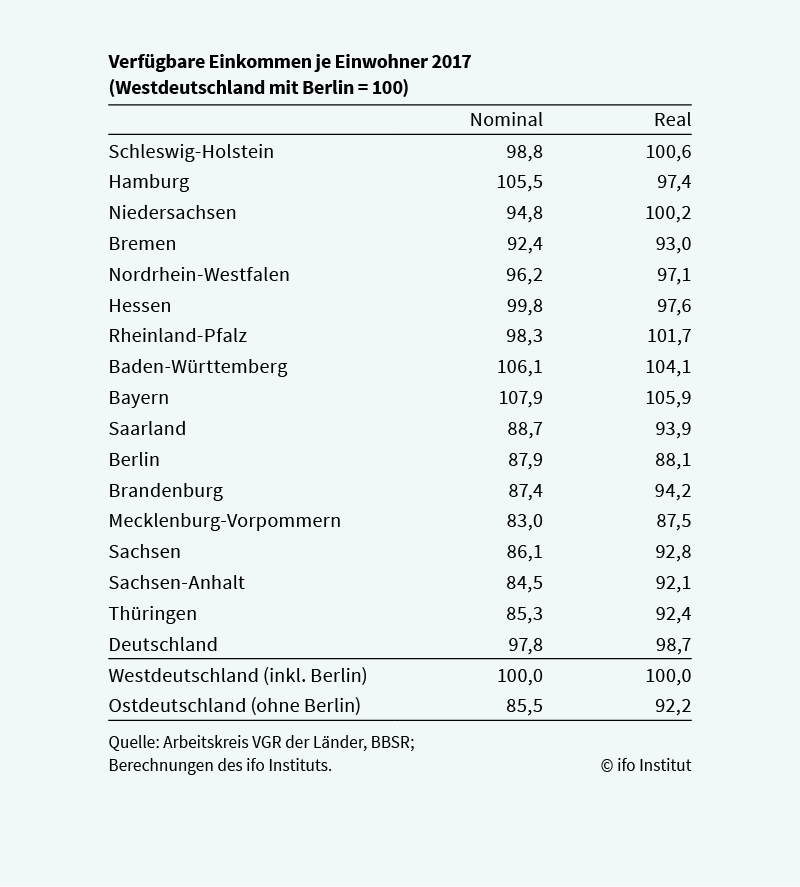

Durch den Geburtenrückgang nach der Vereinigung und die massive Abwanderung aus Ostdeutschland hatte sich die dortige Bevölkerung seit 1991 um mehr als 2 Mio. Menschen verringert. Dadurch war die Zahl der erwerbsfähigen Einwohner*innen deutlich gesunken – um mehr als 10%. Die Arbeitslosenquote – lange Zeit lag sie um die 20% – betrug 2018 im Durchschnitt nur noch 7,6%, Ende 2023 bei 7,1%. 2018 war die Wirtschaftskraft um 127% gestiegen, die realen verfügbaren Einkommen immerhin um 62%, und auch die Zahl der Arbeitsplätze je Einwohner im erwerbsfähigen Alter, lag inzwischen wieder über dem Niveau des Jahres 1991.

Vergleich mit dem Westen

Die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern verglichen ihre Lage mit dem Westen und waren mit dem Erreichten nicht zufrieden. Die Wirtschaftskraft (gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) lag im Schnitt bei nur knapp 80% des westdeutschen Durchschnittsniveaus, die Löhne ebenfalls. Real hatte das verfügbare Einkommen knapp zu den westdeutschen Bundesländern Bremen und Saarland aufgeschlossen.

„In der öffentlichen Wahrnehmung sind es vor allem vermeintliche Ungerechtigkeiten in der Bezahlung, die für Unmut sorgen", sagt Joachim Ragnitz. Tatsächlich lagen die Medianlöhne (mittleres Einkommen) der Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland im Jahr 2018 nur bei 79% der westdeutschen Löhne. Dieser Unterschied war aber auch durch weiterhin erhebliche Systemunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu erklären: So arbeitete ein etwas größerer Teil der ostdeutschen Beschäftigten in Branchen, die typischerweise ein unterdurchschnittliches Lohnniveau aufwiesen (38,1% im Westen, 42,9% im Osten). Auch die geringere Zahl größerer Unternehmen drückte das durchschnittliche Lohnniveau, da kleinere Betriebe typischerweise auch niedrigere Löhne zahlen.

Politik gegen strukturelle Defizite

30 Jahre nach dem Mauerfall hatte Ostdeutschland die Wirtschaftskraft Westdeutschlands Mitte der 1980er Jahre erreicht. Der Aufholprozess des Ostens wurde weiterhin durch strukturelle Defizite gebremst: weniger Großunternehmen, weniger Unternehmenshauptsitze in Ostdeutschland, weniger qualifizierte Fachkräfte, weniger Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. „Aber angesichts dieser Nachteile Ostdeutschlands im Standortwettbewerb ... ist es eher bemerkenswert, dass Ostdeutschland in den vergangenen Jahren überhaupt mit der Wirtschaftsentwicklung in Westdeutschland hat mithalten können und nicht weiter zurückgefallen ist", erklärt Joachim Ragnitz. „Die allgemeine Stimmung scheint also deutlich schlechter als die individuelle Lage – die Politik wäre deshalb gut beraten, sich nicht zu sehr von (vermeintlichen oder offen artikulierten) Stimmungen leiten zu lassen."