Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas war von Anfang mit der Wiederbelebung des europäischen Einigungsgedankens verbunden. Frankreich, Deutschland, Italien und die Beneluxstaaten schufen mit der Gründung der Montanunion 1951 einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl. Dies war ein erster Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum und zur Gründung der EWG im Jahr 1957. Der gesamte Prozess wurde eng von den Analysen des ifo Instituts begleitet.

Scheitern der Verteidigungsgemeinschaft

Dass es sehr viel größere Hindernisse zu überwinden galt, um nicht nur wirtschaftliche, sondern auch militärische und politische Interessen zu bündeln, zeigte 1954 das Scheitern der Verträge zur Errichtung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) am Veto der Französischen Nationalversammlung. 1955 gelang es, den ins Stocken geratenen Einigungsprozess wieder anzustoßen, indem man sich auf eine Kooperation auf wirtschaftlichem Gebiet auf der Grundlage der Montanunion konzentrierte.

Verhandlungen der Montanunion

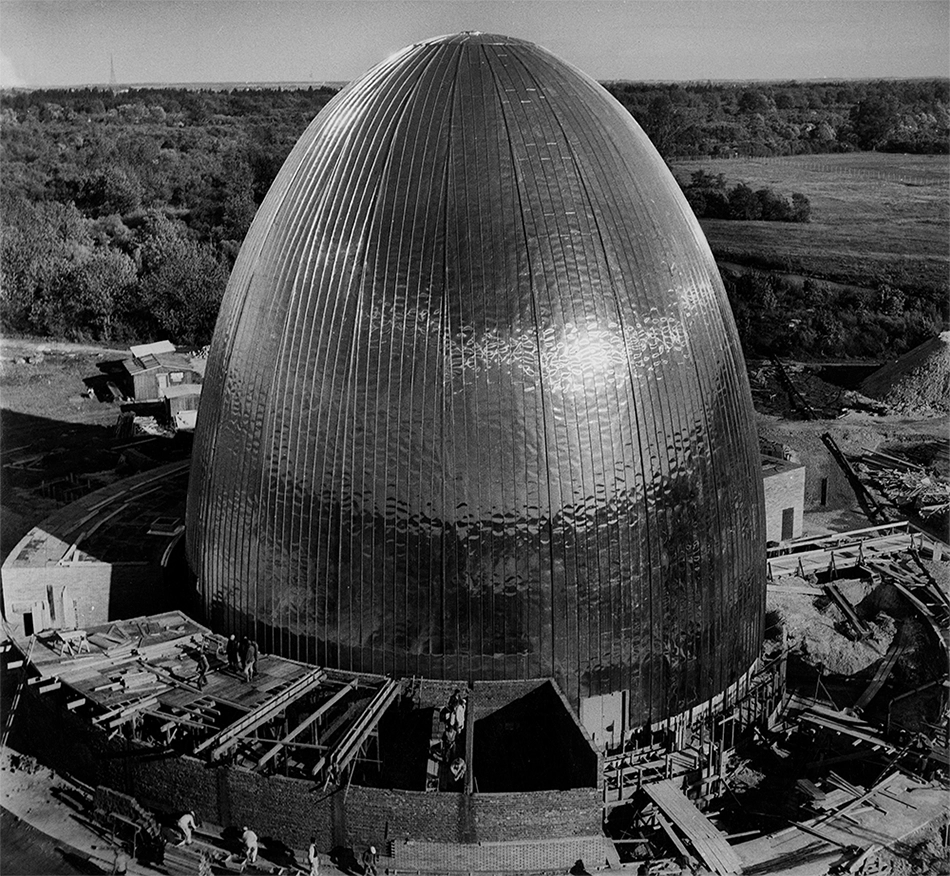

Auf der Konferenz von Messina kamen 1955 die Mitglieder der Montanunion erstmals wieder seit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zusammen und verhandelten über eine neue Wirtschaftsgemeinschaft. Federführend war der französische Außenminister Jean Monnet, dessen Vorschläge für eine wirtschaftliche Einigung der Volkswirtschaften die Verhandlungen angestoßen hatten. Ein wichtiger Aspekt war von Anfang an die Zusammenarbeit auf dem Nuklearsektor, da die Verhandlungspartner in der friedlichen Nutzung der Atomenergie einen besonderen Ausdruck für das gemeinsame Streben nach Fortschritt sahen.

Die „Spaak-Kommission“

Eine nach dem belgischen Außenminister Paul-Henri Spaak benannte Regierungskommission erarbeitete Empfehlungen, auf deren Grundlage die Regelungen für einen gemeinsamen Markt beschlossen wurden. Dazu zählte der Abbau der Hindernisse für den europäischen Waren- und Dienstleistungsverkehr durch den Wegfall von Zollschranken und Kontingentierungen, die Freizügigkeit für den Dienstleistungs-, Personen und Kapitalverkehr, ein gemeinsamer Agrarmarkt, eine europäische Handelspolitik, Zollschranken an den europäischen Außengrenzen und die Schaffung gemeinsamer Institutionen.

Der Startschuss in Rom

Am 25. März 1957 einigten sich die sechs Staaten auf die Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG und der Europäischen Atomgemeinschaft EURATOM und unterzeichneten in Rom die notwendigen Verträge. Ein Durchbruch für Europa, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht, wie Konrad Adenauer meinte: „Der Gemeinsame Markt muß betrachtet werden nicht in erster Linie als ein wirtschaftlicher Vertrag, sondern als ein politisches Instrument. Er muß im Zusammenhang betrachtet werden mit dem Europarat, der Montanunion und EURATOM, kurz und gut, es handelt sich hier um eine Reihe von politischen Fakten. Die EWG ist in der Hauptsache ein politischer Vertrag, der bezweckt, auf dem Wege über die Gemeinsamkeit der Wirtschaft zu einer politischen Integration Europas zu kommen.“ Die Römischen Verträge traten am 1. Januar 1958 in Kraft.

Das ifo und die EWG

Der Einigungsprozess wurde von Anfang an im ifo Schnelldienst kommentiert. Man fokussierte zunächst auf einzelne Aspekte der europäischen Zusammenarbeit, wie die Erzeugung von Fleisch im Gebiet der neuen EWG (ifo Schnelldienst vom 26. September 1957). Seit 1961 weitete sich der Blick. Als die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der EWG neben der Vereinheitlichung der amtlichen Statistiken auch eine konjunkturtestähnliche Unternehmensbefragung der Industrie in der EWG einführen wollte, wurde das ifo Institut in München mit der Durchführung dieser Tests im westdeutschen Raum beauftragt. In enger Anlehnung an die ifo Tendenzbefragungen erschien seit Frühjahr 1962 monatlich der Europäische Konjunkturtest, der an etwa 14.000 Industriebetrieben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft durchgeführt wurde. Etwas später kam eine jährliche Investitionsbefragung dazu. Seit 1963 wurden die Ergebnisse beider Befragungen im Schnelldienst regelmäßig veröffentlicht.

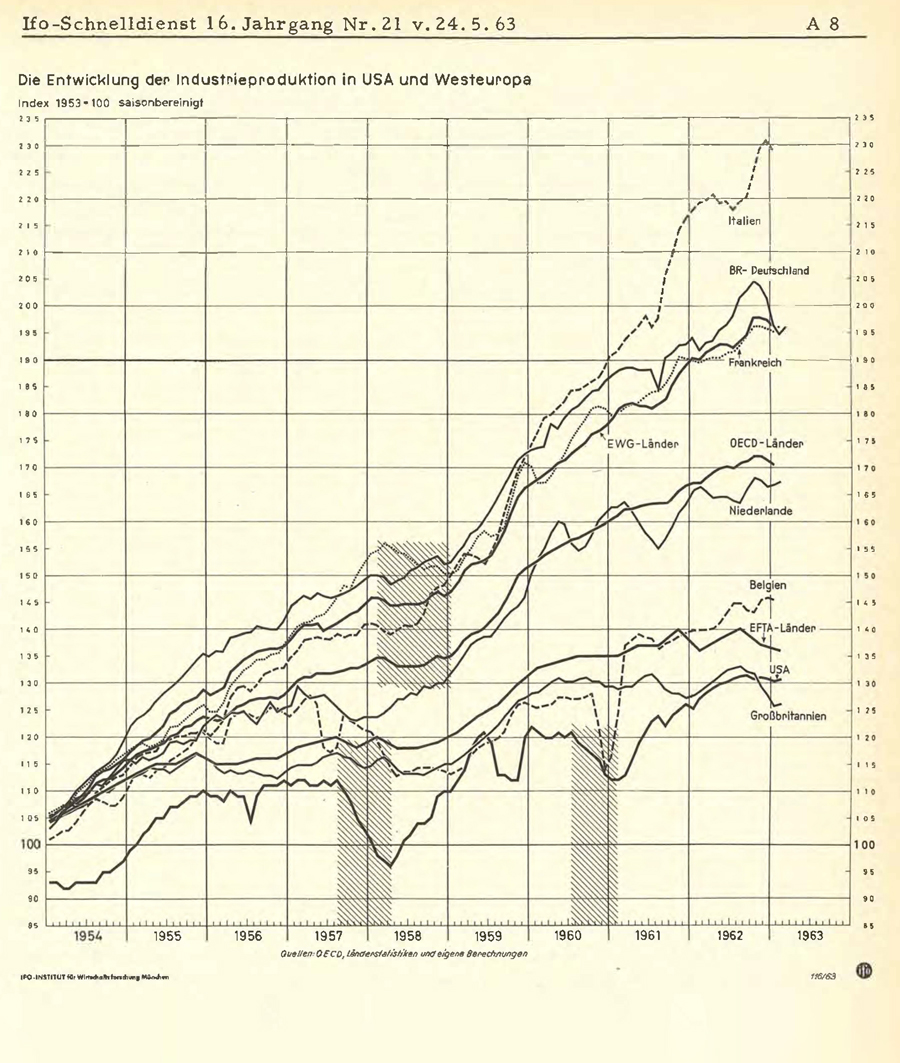

Kritische Stimme aus München

Der weit verbreiteten Meinung, dass nach der Gründung der EWG die Mitgliedstaaten einen wirtschaftlichen Aufschwung erwarten durften, steht das ifo Institut in seinen Berichten eher skeptisch gegenüber. „Gibt es schon einen EWG-Mythos?“ fragt der Schnelldienst am 24. Mai 1963 und erklärt, dass das wirtschaftliche Wachstum im statistischen Durchschnitt der EWG-Staatengruppe keineswegs dem Zusammenschluss zu verdanken sei. Zwar habe die wirtschaftliche Integration zu diesem Wachstum beigetragen, den Ausschlag aber habe die Wachstumskraft einzelner Länder – vor allem Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik – gegeben. Der Einspruch des ifo gegen eine vor allem in der Politik verbreitete generell positive Einschätzung der Wirkungskraft der neuen Wirtschaftsgemeinschaft basierte auf eigenen Erhebungen des Instituts, das sich hier mit faktenbasierten Argumenten in die öffentliche Debatte einmischt. Noch heute sind die Entwicklungen und Politikentscheidungen in der EU ein strategisch wichtiges Feld für das ifo Institut und für die politische Plattform EconPol.