In seinem Empfehlungsschreiben vom November 1953 wies Oskar Anderson auf die ausgezeichneten Noten hin, mit denen die damals bereits 43-jährige Hildegard Harlander ihr Volkswirtschaftsstudium abgeschlossen hatte. Auch Adolf Weber empfahl sie als wissenschaftliche Assistentin. Ihre Bewerbung hatte Erfolg. Von 1954 bis zu ihrer Pensionierung 1975 spielte sie am ifo Institut eine wichtige Rolle – auch wenn ihr eine klassische Karriere verwehrt blieb.

Auf Umwegen zum ifo Institut

Am 9. November 1910 wurde Hildegard Harlander in Heilbronn geboren. Nach dem Abschluss der Mädchenrealschule folge eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Anschließend arbeitete sie als Dolmetscherin. 1933 entschloss sie sich, an der Universität München Volkswirtschaft zu studieren. Nach ihrer Verlobung 1935 brach sie das Studium ab. 1939 und 1946 kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Im Rückblick betrachtete sie den Abbruch des Studiums als Fehler und schrieb: „Im Dritten Reich wurden die Frauen aus den Berufen hinaus gedrängt.“ Ihre Ehe wurde 1951 geschieden. Als alleinerziehende Mutter, die bald wieder einen Beruf aufnehmen musste, war Hildegard Harlander in den frühen Nachkriegsjahren eine große Ausnahme.

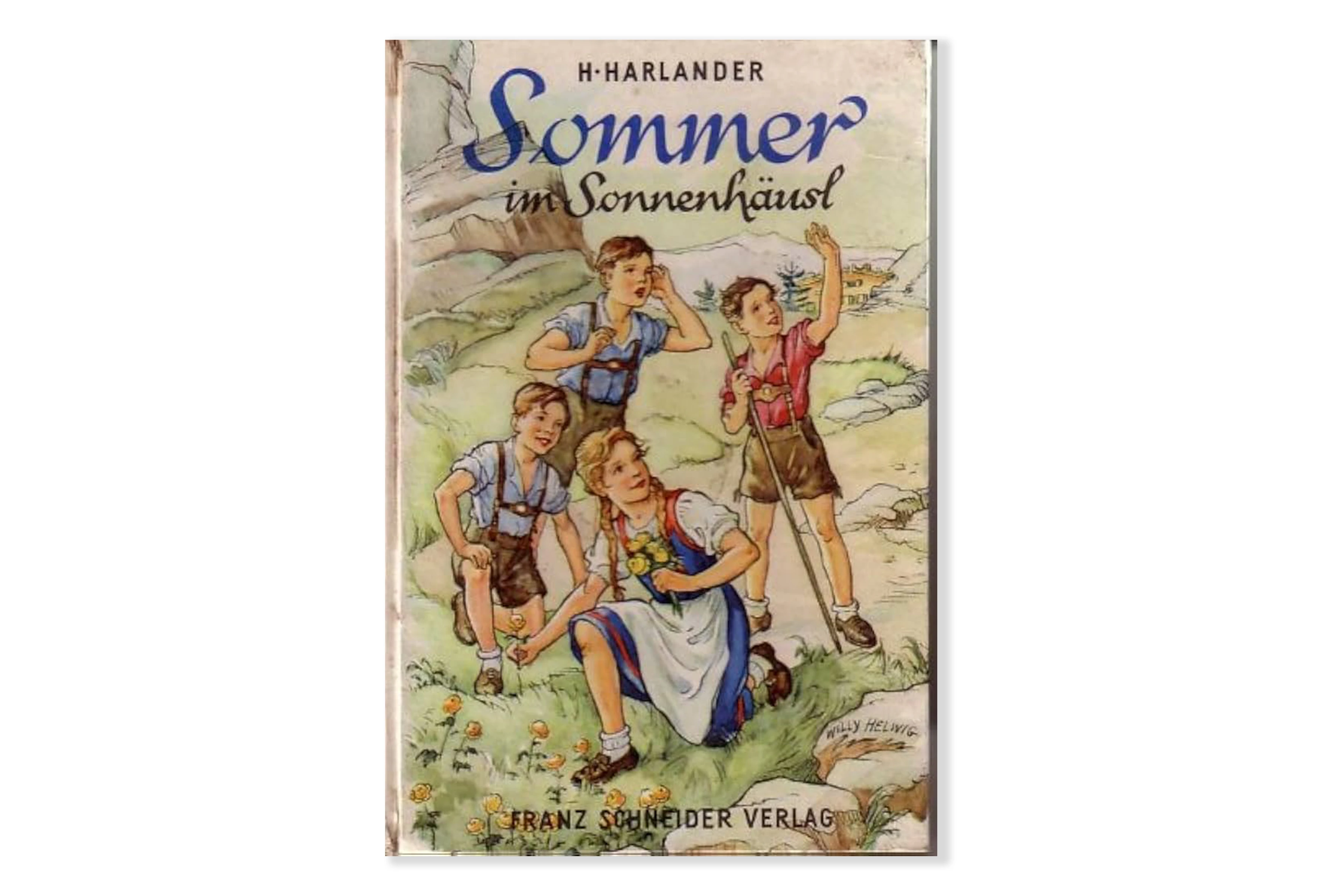

Sommer im Sonnenhäusl

Hildegard Harlander entschloss sich, ihr Studium wieder aufzunehmen. Im Mai 1952 kehrte sie an die Universität zurück, absolvierte bis Oktober 1953 die noch fehlenden Seminare und bestand im gleichen Jahr das Examen. Zur Finanzierung des Studiums und zur Aufbesserung der Haushaltskasse kam sie auf eine ungewöhnliche Idee. Ihre ausgedehnten Wandertouren in den „Loferer Steinbergen“ in Österreich inspirierten sie zu zwei Kinderbüchern: „Bei uns im Sonnenhäusl“ und „Sommer im Sonnenhäusl“, die 1950/51 im renommierten Franz Schneider Verlag erschienen und wiederholt neu aufgelegt wurden.

Von München nach Ostafrika – eine weibliche Karriere am ifo

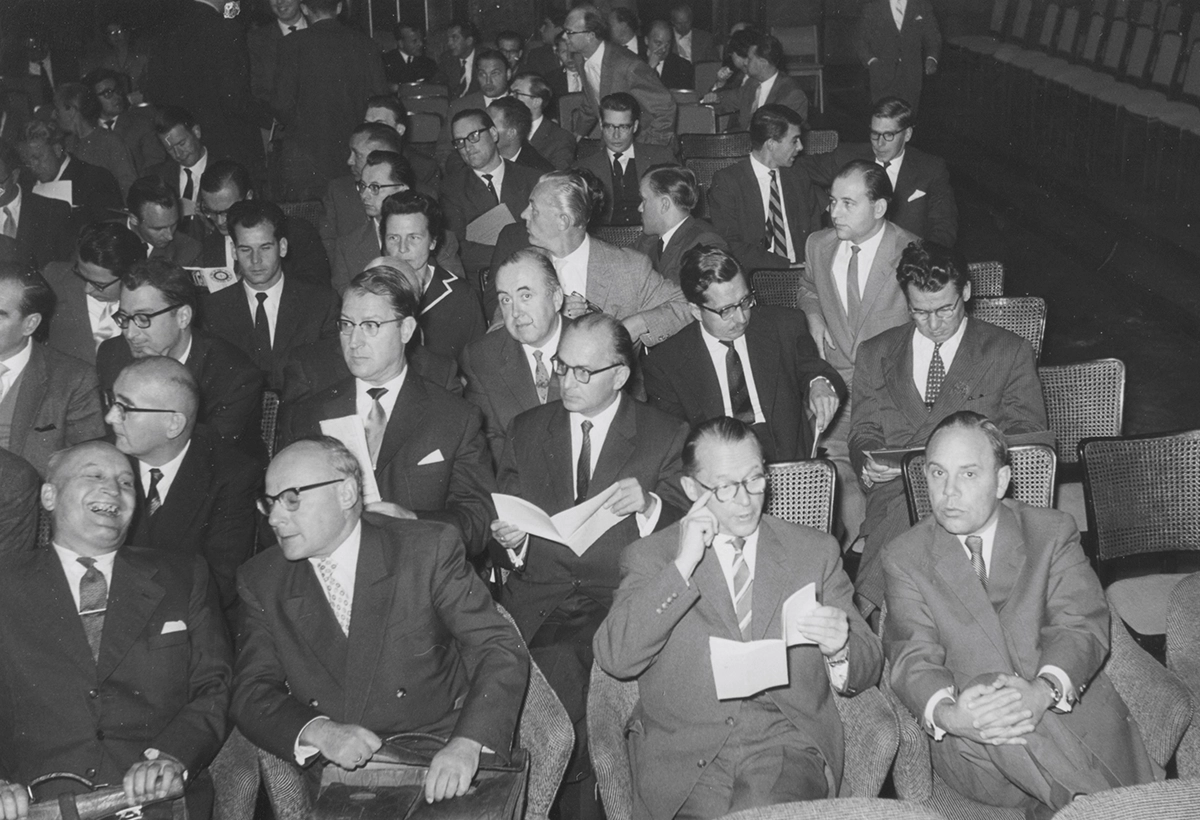

Hildegard Harlander wurde vom ifo Institut am 1. Januar 1954 als Assistentin von Hans Langelütke angestellt und fand sich als eine der wenigen Frauen in einem von Männern geprägten Wissenschaftsbetrieb wieder. Sie nahm an wichtigen Tagungen und Treffen teil und verfasste als Schriftführerin Berichte und Protokolle. Im Laufe der Zeit erwarb sie sich große Kenntnisse in allen Forschungsbereichen des Instituts. Als 1961 die Fritz Thyssen Stiftung die Finanzierung eines mehrjährigen Projekts zur Erforschung der wirtschaftlichen Lage in Ostafrika und der wissenschaftlichen Grundlagen einer sachgerechten Entwicklungspolitik zusagte, unternahm Hildegard Harlander mit Hans Langelütke und zwei Vorstandskollegen eine erste Reise dorthin. Hier fand sie ein Aufgabengebiet, das ideal zu ihren Interessen passte. Ab Juli 1965 konnte sie die Hälfte ihrer Arbeitszeit der von Wilhelm Marquardt geleiteten „Afrika-Studienstelle“ am ifo Institut widmen und erforschte mit großem Engagement die Rolle der Frau in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Ostafrikas. Zwei Monate lang besuchte sie 1966 die wichtigen Forschungsinstitute des Kontinents und veröffentlichte 1971 gemeinsam mit ihrer Kollegin Dorothea Metzger eine Untersuchung mit sieben Fallstudien zu afrikanischen Entwicklungsbanken.

Umweltexpertin der ersten Stunde

„Probleme des Umweltschutzes“ heißt eine interne Studie des ifo Instituts, die von Hildegard Harlander im April 1971 verfasst wurde. Sie präsentierte ihren Kollegen Einblicke in den wissenschaftlichen und politischen Stand der einschlägigen Diskussionen, referierte aus internationaler Perspektive über zentrale Themen wie Umweltverschmutzung und Energiewirtschaft und lieferte am Ende einen Überblick über die wichtigste Literatur. Die systematische Aufbereitung und sprachliche Prägnanz dieser Studie machen Harlanders wissenschaftliche Qualitäten deutlich. Vor allem aber hatte sie den Mut, dieses drängende Thema zur Sprache zu bringen, das damals von breiten Kreisen der Wissenschaft – auch am ifo Institut – noch nicht so richtig ernst genommen wurde. Sie dagegen erkannte schon früh, vor welche Herausforderungen das Thema Umwelt die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft in Zukunft stellen sollte.

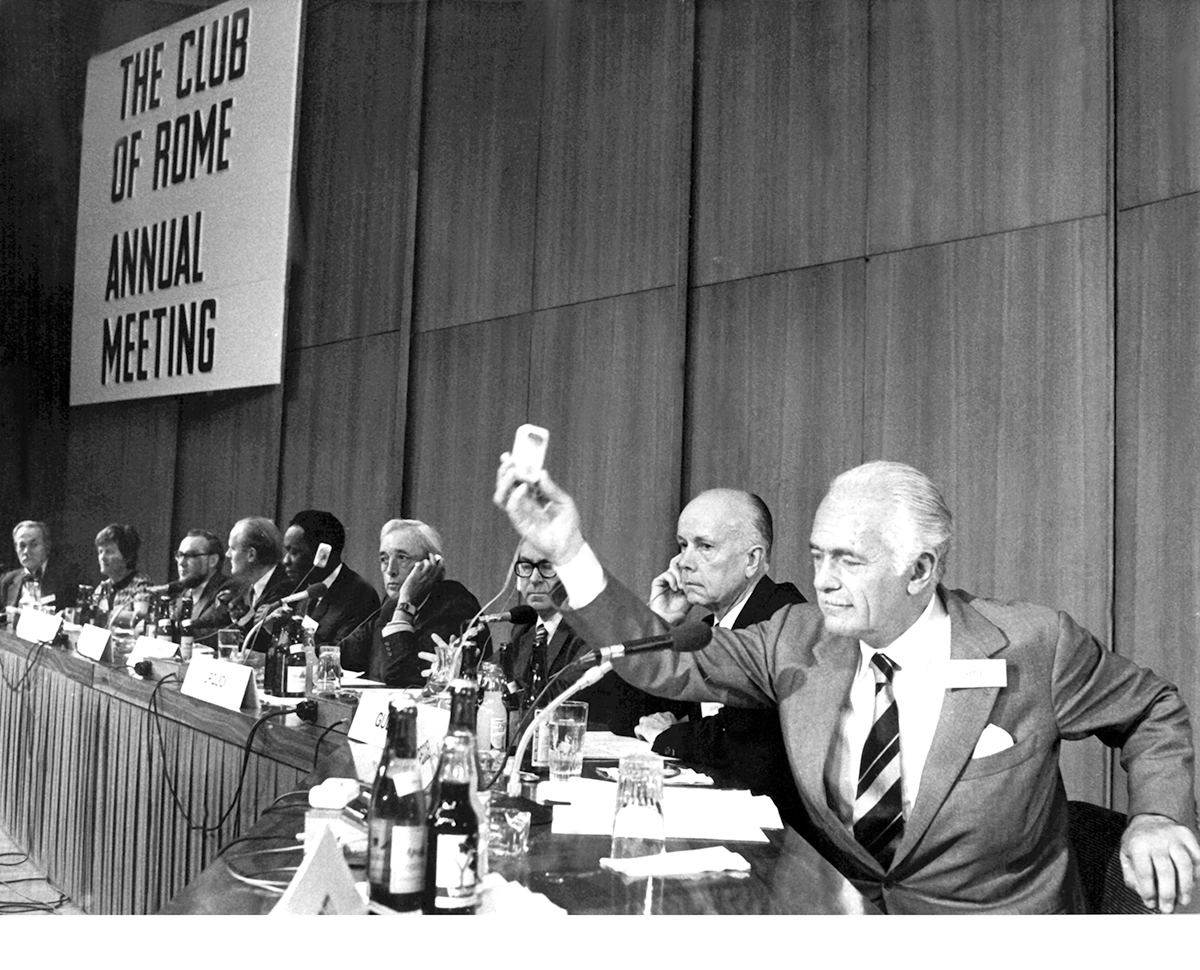

„Keine dolce-vita-Organisation“ – der Club of Rome

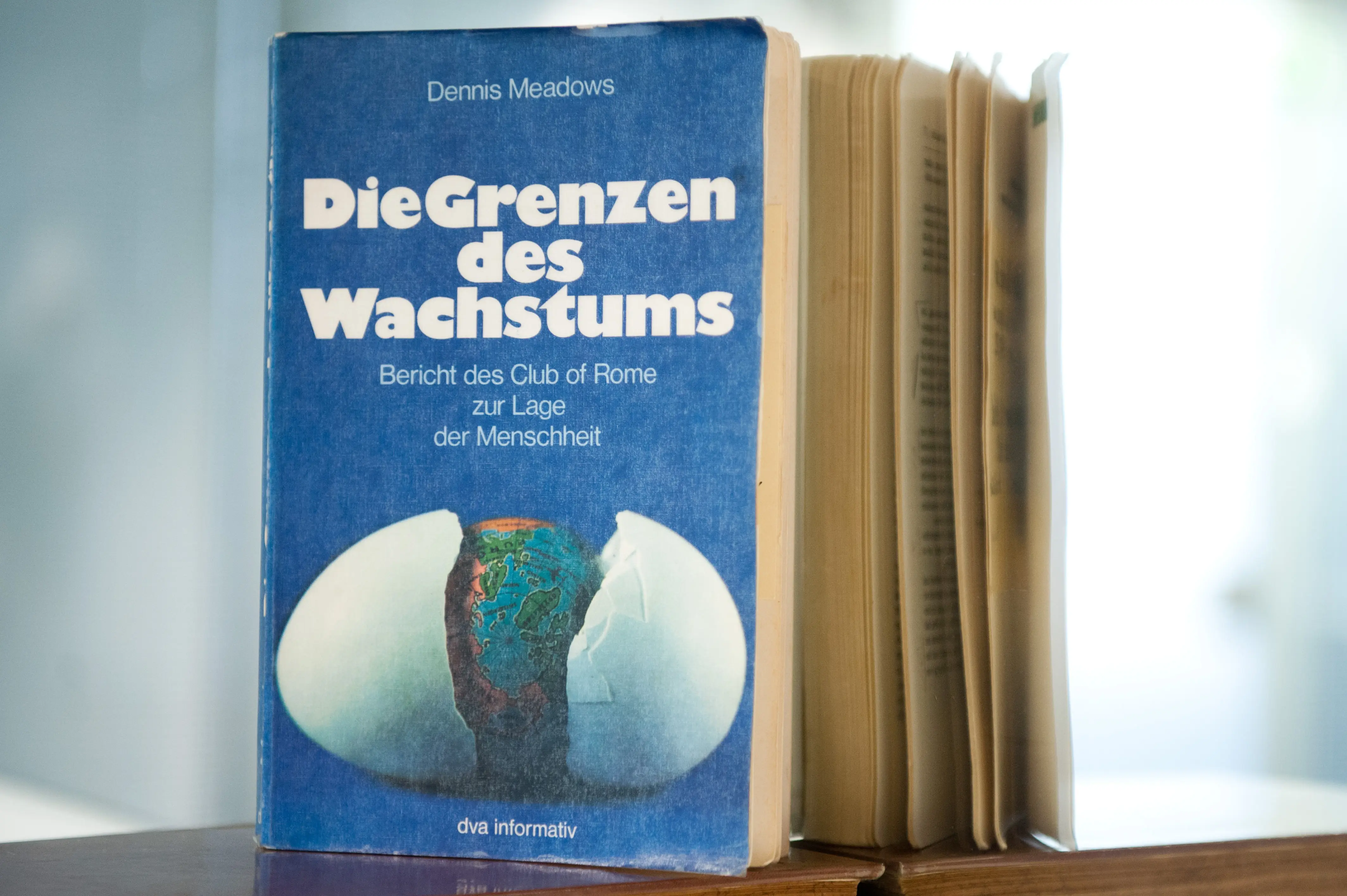

Ein knappes Jahr später berichtete sie im März 1972 über die eben vom Club of Rome präsentierte Studie „Die Grenzen des Wachstums“, ein Gründungsdokument der Umweltbewegung. In ihrem Fazit argumentiert sie gegen die aus der Studie abgeleitete Forderung, nur eine sofortige Abkehr vom Wachstumsprinzip könne die Welt noch retten. Dagegen stellt sie eine pragmatische Haltung: Warum nicht mit kurz- und mittelfristigen Entscheidungen auf die in der Studie dargelegten langfristigen Perspektiven reagieren und so Zeit gewinnen, um mit neuen Modellen „sinnvolle Überlebenschancen und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung aufzeigen?“

Im Februar 1973 fasste Harlander die ungewöhnlich breite Resonanz auf die Studie des Club of Rome zusammen. Dabei interessiert sie, „warum ausgerechnet viele Wirtschaftswissenschaftler so ungewöhnlich allergisch und aggressiv reagieren.“ Sie vermutet die Angst vor neuen wissenschaftlichen Horizonten: „Die Wirtschaftsforschung betreibt mit so viel Aufwand kurzfristige (Konjunktur-) Analyse und -Prognose und vernachlässigt langfristige Perspektiven offensichtlich.“ Hier könnten die Ökonomen von der Studie profitieren, weil sie ihnen klarmachte, „dass sie ihren Gesichtskreis erweitern müssen, und zwar sachlich auf interdisziplinäre Betrachtung, zeitlich auf längerfristige Vorausschau und räumlich auf weltweite Zusammenhänge.“