Das ifo Institut entstand aus dem Zusammenschluss zweier Forschungsinstitute. Im Januar 1949 vereinigten sich das Süddeutsche Institut für Wirtschaftsforschung und die Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung zum Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München – kurz ifo. Wie kam es zu dieser Fusion? Werfen wir einen Blick auf die komplexe Vorgeschichte der Gründung.

Praktische Wirtschaftsforschung von Anfang an

„Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware“ – so der Name der Einrichtung an der Handelshochschule in Nürnberg, an der Ludwig Erhard 1928 eine Assistentenstelle antrat. Dieses Institut war 1925 von Wilhelm Vershofen als eines der beiden ersten Institute für praktische Wirtschaftsforschung in Deutschland gegründet worden, im gleichen Jahr wie das Institut für Konjunkturforschung IfK in Berlin, heute Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW.

Erhard fand hier einen Ort, an dem er sich beruflich weiterentwickeln konnte. Er war maßgeblich am Ausbau des Instituts und an dessen Erfolg vor allem im Bereich der Industriemarktforschung beteiligt. Als ihm die Nachfolge an der Spitze des Instituts verwehrt wurde, parierte er diesen beruflichen Rückschlag 1942 mit der Gründung eines eigenen Instituts für Industrieforschung.

Als erster an der richtigen Stelle – die politische Karriere

Schon gleich nach dem Einmarsch der US-Truppen in seiner Heimatstadt Fürth am 19. April 1945 stellte sich Erhard bei der amerikanischen Militärbehörde als Ökonom vor und bot seine Dienste an. Am 22. Oktober 1945 wurde er vom amerikanischen Militärgouverneur zum Minister für Handel und Gewerbe in der Bayerischen Staatsregierung ernannt.

1947 leitete er die Expertenkommission der Verwaltung der Finanzen der britisch-amerikanischen Bizone und war in dieser Funktion mit der Vorbereitung der Währungsreform betraut. Im März 1948 ernannte ihn die britisch-amerikanische Militärregierung in Frankfurt zum Direktor des Wirtschaftsrats der Bizone. Damit verantwortete er die Wirtschaftspolitik der westlichen Besatzungszonen – der direkte Weg zur politischen Karriere als erster Wirtschaftsminister der Adenauer-Regierung.

Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

Das von Erhard 1942 gegründete „Institut für Industrieforschung“ wurde zum „Institut für Wirtschaftsbeobachtung und Wirtschaftsberatung“ (seit 1946) und 1947 zum „Süddeutschen Institut für Wirtschaftsforschung". Erhard sah die außeruniversitäre Wirtschaftsforschung als bedeutenden Akteur bei der Gestaltung einer der neuen Wirtschaftsordnung für die Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Er verwendete schon bald die Metapher der „Brücke", die ein Wirtschaftsforschungsinstitut zwischen der universitären Wirtschaftsforschung einerseits und der staatlichen und wirtschaftlichen Praxis andererseits schlagen müsse. Dabei sollte die Arbeit eines solchen „Brücken-Instituts“ nach Erhards Überzeugung strikt überparteilich und wissenschaftlich ausgerichtet sein – möglichst mit direkter Anbindung an die universitäre Forschung.

Ein steiniger Weg

Die Entwicklung des Süddeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung geriet nach 1947 ins Stocken, weil finanzielle Mittel zum weiteren Ausbau der Forschungskapazitäten fehlten. Erhard und seine Mitstreiter hatten sich auf privatwirtschaftliche Unterstützung verlassen, aber ohne öffentliche Mittel war die Zukunft des Instituts ungewiss.

Um öffentliche Unterstützung bewarb sich 1947 gleichzeitig eine weitere, dem Bayerischen Statistischen Landesamt assoziierte Einrichtung zur Wirtschaftsbeobachtung. Gegründet wurde sie von Karl Wagner, promovierter Nationalökonom, Statistiker und Leiter des Landesamts. Gemeinsam mit Hans Langelütke baute Wagner im Landesamt die Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsbeobachtung seit April 1948 weiter aus, um sie dann in der „Informations- und Forschungsstelle für Wirtschaftsbeobachtung" (ifo) zu bündeln. Unmittelbar nach der Währungsreform wurden erstmals Unternehmensbefragungen durchgeführt und 1948 erschien hier die erste Ausgabe des „Ifo-Schnelldienst".

Die Geburtsstunde des ifo Instituts

Voraussetzung für die öffentliche Finanzierung beider Institute war nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung deren Zusammenschluss. So einigten sich die Mitglieder am 24. Januar 1949 auf die Gründung des gemeinsamen Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. München, Kurzbezeichnung „ifo Institut".

Das neue Institut nahm seine Arbeit am 1. März 1949 und konnte mit drei Fachabteilungen – einer volkswirtschaftlichen, einer branchenwirtschaftlichen und einer betriebswirtschaftlichen – an den Start gehen.

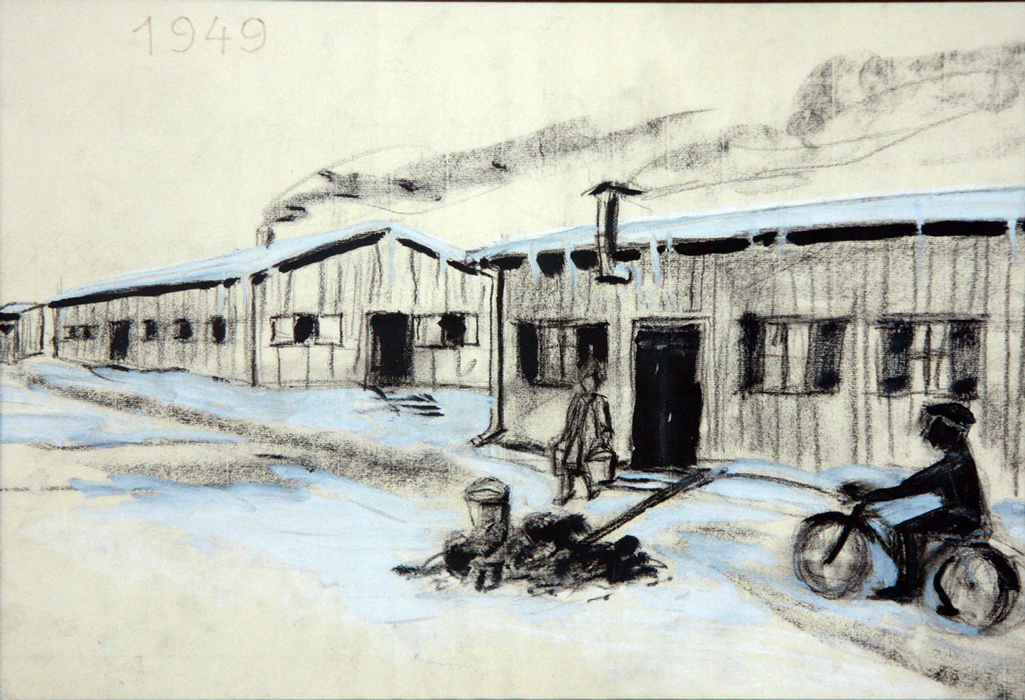

Das Bayerische Statistische Landesamt stellte dem Institut als Zwischenlösung einige Räume in den Gebäuden in der Rosenheimer Straße 130 – einer früheren, teilweise zerbombten Polizeikaserne – zur Verfügung. Der größte Teil des Personals wurde in zwei Holzbaracken auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Kaserne untergebracht. Trotz dieser widrigen Arbeitsbedingungen erlangte das ifo Institut schon bald eine herausragende Stellung in der angewandten Wirtschaftsforschung.

Hinweis: Für die in diesem Text verwendeten Quellen klicken Sie auf das Impressum