„Mit unermüdlichem Einsatz und Enthusiasmus setzte sich David Bradford für das ifo Institut ein. Sein unparteiisches Urteil, seine Weisheit und seine Freundschaft waren eine große Hilfe." So schrieb das ifo Institut in seinem Nachruf über den amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Politikberater David Bradford, der einer der bedeutendsten Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des ifo Instituts war. Bradford verstarb 2005 mit nur 66 Jahren. Zum Gedenken wurde 2005 das Hauptgebäude des ifo Instituts in München zum „David-Bradford-Haus" umbenannt.

Akademische und politische Karriere

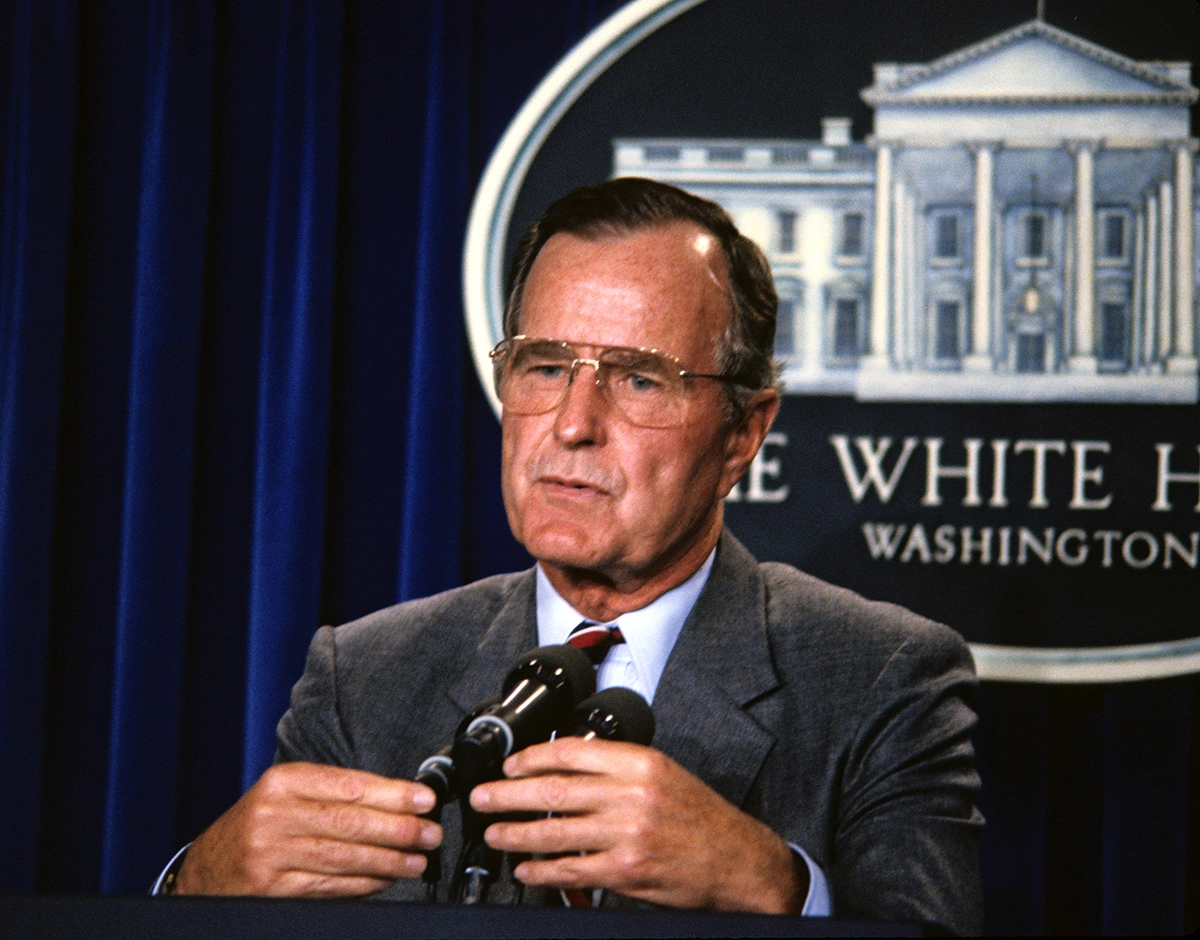

Von 1956 bis 1960 studierte David Bradford am Amherst College in Massachusetts, seine weiteren akademischen Stationen waren das MIT (Massachusetts Institute of Technology) und die Harvard University. 1966 promovierte er in Stanford und unterrichtete später als „Professor of Economics and Public Affairs“ in Princeton. Bradford galt als einer der führenden Experten der US-Steuerpolitik. Von 1975 bis 1976 bekleidete er das Amt des Deputy Assistant Secretary for Tax Policy. In den 1980er Jahren war er maßgeblich an der großen Steuerreform unter Präsident Ronald Reagan beteiligt, von 1991 bis 1993 persönlicher Berater von Präsident George H. W. Bush. Seit 1993 lehrte er als Professor an der Law School der New York University.

Seine Publikationen über die Konsumbesteuerung hatten nachhaltigen Einfluss auf die steuerpolitische Debatte in den USA. Weitere Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit waren die Preisfestlegung für öffentliche Güter, die Stadt- und Regionalplanung sowie die Umweltpolitik. Er gehörte zu den Befürwortern des Kyoto-Protokolls von 2005, dem ersten weltweit völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zur Eindämmung des Klimawandels.

Ein steuerpolitischer Quantensprung

Bradfords Buch „Blueprints for Basic Tax Reform” von 1977 gilt als konzeptioneller Wegbereiter für Ronald Regans große Einkommensteuerreform im Jahr 1986. Vor Reagans Amtsantritt betrug der Spitzensteuersatz rund 70 %, die massive Steuerreform senkte ihn auf 28 % – damals der niedrigste Satz unter allen Industrienationen. In seinem 1986 veröffentlichten Buch „Untangling the Income Tax” lieferte Bradford einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Varianten der Einkommensteuer. Bradford galt als Verfechter einer Konsumsteuer, bei der das persönliche Einkommen vor allem dann besteuert wird, wenn es für den Konsum von Waren oder Dienstleistungen ausgegeben wird.

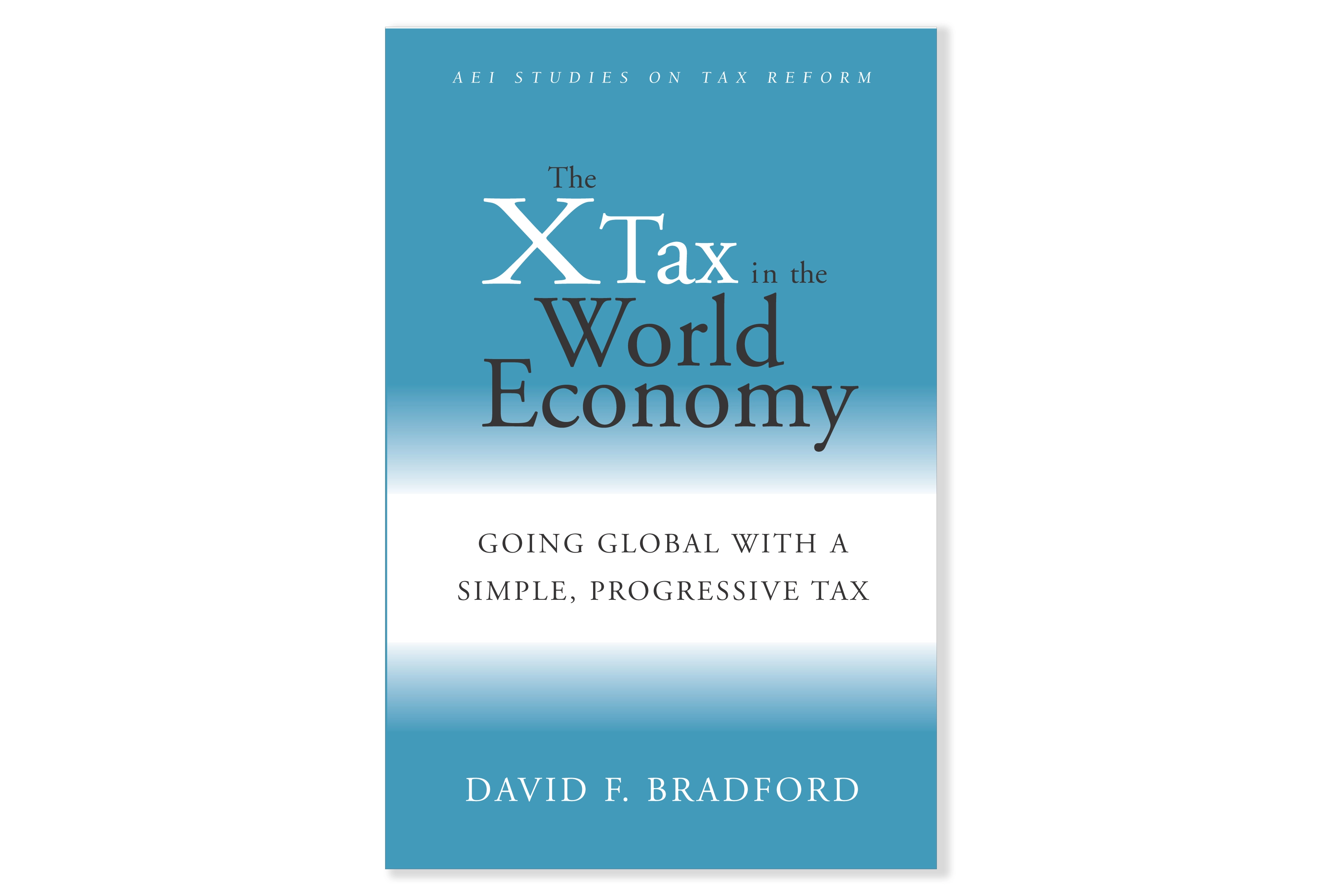

Der Erfinder der „X-Tax"

Sein steuerpolitisches Konzept präsentierte Bradford unter dem Namen X-Tax. Es setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer Unternehmenssteuer und einer Steuer auf Einkünfte aus unselbständiger Arbeit. Bei der Besteuerung der Unternehmen wollte Bradford Investitions- und Personalkosten vom zu versteuernden Gewinn abziehen, um Anreize für Innovation und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Einkommensteuer wollte er mit einem progressiven Steuersatz auf Grundlage der Arbeitseinkünfte abzüglich privater Ersparnisse und Investitionen berechnen, um privaten Haushalten die langfristige Planung größerer Ausgaben zu erleichtern. In diesem Sinne sollten auch Gewinne aus Finanztransaktionen nicht besteuert werden. Von der Kombination der beiden Elemente seiner X-Tax versprach sich Bradford ein einfacheres und gerechteres Steuersystem.

Begleiter der ifo-Neuausrichtung

Nach Beginn der Amtszeit des ifo Präsidenten Hans-Werner Sinn am 1. Februar 1999 und nach einer Zeit, in der die Zukunft des ifo Instituts unsicher war, erfolgte besonders im Hinblick auf dessen wissenschaftliche Ausrichtung eine komplette Neuorientierung. Der bisherige Wissenschaftliche Beirat des ifo Instituts trat im Dezember 1999 zurück, und es gelang Hans-Werner Sinn zwölf neue Kollegen zu gewinnen. Es waren ausschließlich international renommierte Ökonomen – darunter mit Robert Solow vom Massachusetts Institute of Technology ein Nobel-Preisträger und David Bradford von der Princeton University.

Nachdem der Verwaltungsrat des ifo Instituts in seiner Sitzung am 12. Mai 2000 beschloss, sämtliche zwölf vorgeschlagenen Wissenschaftler in den Wissenschaftlichen Beirat des ifo Instituts zu bestellen, trafen sich diese am 14. September 2000 zur konstituierenden Sitzung und wählten David Bradford als Vorsitzenden. In den folgenden Jahren trugen die inhaltlichen Anregungen des Wissenschaftlichen Beirats unter dem Vorsitz von David Bradford wesentlich zum Aufstieg des ifo Instituts zu einem der international führenden Wirtschaftsforschungsinstitute bei.