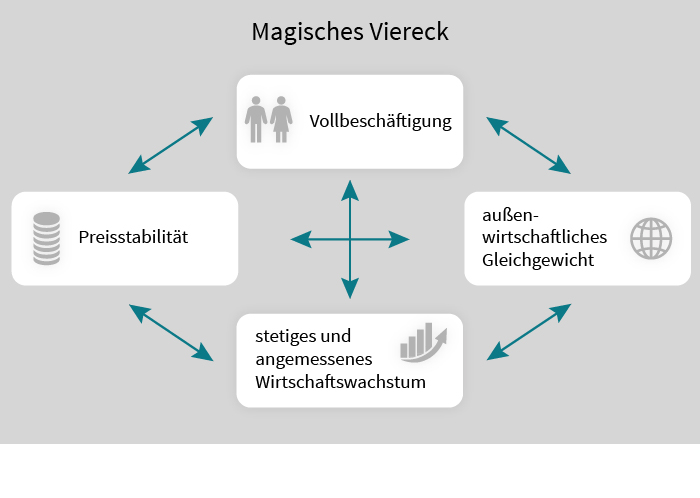

Nach den Wirtschaftswunderjahren machten sich in der Bundesrepublik zum ersten Mal deutliche Zeichen einer Rezession bemerkbar. Deshalb verabschiedete der Deutsche Bundestag am 10. Mai 1967 mit großer Mehrheit das „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“. Die Bundesregierung wollte vier große Ziele erreichen: Vollbeschäftigung, Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Wirtschaftswachstum – das sogenannte „magische Viereck". Das ifo Institut unterfüttert die Maßnahmen laufend mit aktuellen Daten.

Die erste Wirtschaftskrise der BRD

Zwischen Herbst 1966 und Sommer 1967 erlebte die Bundesrepublik die erste spürbare Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosenquote stieg von 0,7 auf 2,1%. Es gab einen Preisauftrieb, während die Löhne nur wenig stiegen. Die Haushaltslage war prekär, der Abbau von Subventionen und Einschnitte in der Sozialpolitik schienen unvermeidbar. Politische Meinungsverschiedenheiten über die Gestaltung des Bundeshaushalts führten im Oktober 1966 zum Ende der christlich-liberalen Regierung unter Ludwig Erhard. Nach dem Rücktritt Erhards am 30. November übernahm am 1. Dezember 1966 zum ersten Mal eine Große Koalition von CDU/CSU und SPD die Regierungsverantwortung.

Neue Regierung. Neue Wirtschaftspolitik

Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) präsentierte am 13. Dezember 1966 in seiner Regierungserklärung das Programm einer expansiven und stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik. Mit Hilfe von Konjunkturprogrammen und des Stabilitätsgesetzes sollte die Wirtschaftskrise effektiv bekämpft werden. Der neue Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) verschrieb sich einer sogenannten „aufgeklärten Marktwirtschaft“, einer Kombination von Wettbewerb und staatlicher Lenkung. Diese von der Regierung gesteuerte Wirtschaftspolitik stand im Gegensatz zu Ludwig Erhard, der eine freie Marktwirtschaft ohne staatliche Eingriffe vertreten hatte. Die Basis für ein erstes Konjunkturprogramm legte der Bundestag bereits am 23. Februar 1967 mit dem Kreditfinanzierungsgesetz. Es umfasste ein Volumen von 2,5 Mrd. DM. Davon waren 850 Mio. DM für Sofortmaßnahmen reserviert – unter anderem bei der Deutschen Bundesbahn, bei der Deutschen Bundespost und im Straßenbau. Für die dafür benötigten Kredite war eine gesetzliche Ermächtigung notwendig. Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß (CSU) hatte das dafür nötige Kreditfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht. Parallel senkte die Bundesbank die Leitzinsen.

Das ifo evaluiert laufend die Maßnahmen

Bereits einen Tag, nachdem das Kreditfinanzierungsgesetz den Bundestag passiert hatte, fasste der ifo Schnelldienst vom 24. Februar 1967 in seinen „Konjunktur-Perspektiven“ die Lage zusammen: „Die von der Bundesregierung beschlossenen Konjunkturmaßnahmen und die von der Senkung der Bankrate und der Mindestreservesätze auf den Kapitalmarkt ausgehenden Einflüsse lassen noch in diesem Jahr eine Belebung der Investitionstätigkeit erwarten.“

Die vom ifo Institut am 17. März 1967 zusammengestellten Daten des ifo Konjunkturtests, der GfK-Verbraucherbefragung und des Statistischen Bundesamts (BIP) zeigen, dass es noch zu früh war, von einem dauerhaften Stimmungsumschwung zu sprechen. Auch der im Schnelldienst vom 16. Juni 1967 abgedruckte Vortrag von ifo-Vorstandsmitglied Herbert Hahn erklärt lediglich „Die derzeitige konjunkturelle Problematik“. Erst in den letzten Monaten des Jahres 1967 bessern sich, wie von der Politik beabsichtigt, die wirtschaftlichen Aussichten. Der ifo Schnelldienst meldet umgehend diese Veränderung: „Die Nachfrage nach Investitionsgütern stark belebt“ heißt es im November und schließlich, nach Auswertung des Geschäftsklimas im November und Dezember, im letzten Heft des Jahres: „Zum Jahresende 1967 wird die konjunkturelle Situation von der verarbeitenden Industrie wieder überwiegend positiv beurteilt.“

„Ein Tisch auf vier Beinen"

Das Stabilitätsgesetz schreibt vor, dass die Bundesregierung jährlich einen Wirtschaftsbericht vorlegt, der als Grundlage des staatlichen Handelns dient. Außerdem muss alle zwei Jahre ein Subventionsbericht die Entwicklung der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen offenlegen. Mit dem Gesetz erreiche man „den Übergang von einer konventionellen Marktwirtschaft zu einer aufgeklärten Marktwirtschaft“, erklärte Wirtschaftsminister Schiller. „Dieses Gesetz im Ganzen ist jetzt nicht mehr ein Tisch, der auf zwei Beinen ruht, sondern es ist ein Tisch, der voll auf vier Beinen steht.“ Die Politik orientiere sich an der rationalen Einsehbarkeit und der rationalen Zusammenarbeit mündiger Menschen, erklärte Schiller.

Gesetz mit Langzeitwirkung

Im Gegensatz zum schwarz-gelben Regierungsentwurf sollte die neue Bundesregierung – und alle folgenden Bundesregierungen – nicht nur eine solide, sondern auch eine konjunkturgerechte Haushaltspolitik verfolgen. Wenn es die Umstände erforderten, stünden dem Bundeskabinett die gesetzlichen Möglichkeiten zur Verfügung, die Wirtschaft je nach konjunkturellen Rahmenbedingungen mit staatlichen Maßnahmen zu belasten oder zu entlasten. Bis zum Ende der Legislaturperiode 1969 ging die Arbeitslosigkeit auf 0,9% zurück. 1970 verzeichnete die Arbeitslosigkeit mit 0,7% noch einmal einen Tiefstwert nahe der Vollbeschäftigung. Aber schon die Ölkrise 1973 zeigte die Grenzen staatlicher Wirtschaftslenkung auf. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte explodierte, auf die Bildung der Konjunkturausgleichsrücklage musste verzichtet werden.

Seit Inkrafttreten des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes wird mitunter heftig darüber debattiert, wann und in welcher Form die Regierung Maßnahmen einleiten soll, um die Wirtschaft zu lenken. Bei allen unterschiedlichen Standpunkten quer durch alle politischen Parteien: Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz gilt bis heute.