Heute, 25 Jahre nach seiner Gründung, ist das CESifo Netzwerk eines der größten wirtschaftswissenschaftlichen Netzwerke der Welt. Internationale Forscher*innen treffen regelmäßig in München und der ganzen Welt zusammen, um miteinander ihre Perspektiven zu teilen und einen anderen Blick auf ihre Forschungsprobleme zu erhalten. Die Qualität dieses Netzwerks zeigt sich besonders an der Exzellenz der Personen, die es bilden: 13 der inzwischen über 2 000 Mitglieder wurden im Laufe der Jahre von der Königlich Schwedischen Akademie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ein Überblick.

Die Frau am Arbeitsmarkt

Sie ist erst die dritte Frau, die den begehrten Wirtschafts-Nobelpreis erhält. Und das für ihre Arbeit in einem Forschungsfeld, das lange Zeit ebenfalls wenig Beachtung erfuhr. Claudia Goldin, Henry Lee Professor of Economics an der Harvard Universität, Wirtschaftshistorikerin und Arbeitswissenschaftlerin, stellt seit Jahrzehnten die Geschichte der Frau am Arbeitsmarkt in den Fokus ihrer Forschung und zeigt Ungleichheiten in Lohn, Familienstrukturen oder Bildung auf. Wie erging es Frauen im 18. Jahrhundert? Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für heute ableiten? Für ihre umfassenden Einblicke verliehen ihr die Juror*innen 2023 den Nobelpreis. Bereits seit 2022 ist Claudia Goldin Mitglied im CESifo Netzwerk und eine von sechs CES Fellows, die diese begehrte Auszeichnung entgegennehmen durften.

Erfolge und Misserfolge am Arbeitsmarkt

Seit 2024 ist David Card Mitglied im CESifo Netzwerk. Drei Jahre zuvor erhielt er anteilig den Wirtschaftsnobelpreis, die andere Hälfte teilen sich Joshua Angrist und Guido Imbens. Die Königlich Schwedische Akademie würdigte seine Arbeit im Bereich der empirischen Arbeitsökonomie. Mit seinen experimentellen Forschungsmethoden gelang es Card beispielsweise zu belegen, dass eine Anhebung des Mindestlohns nicht wie zuvor angenommen zu weniger Arbeitsplätzen führt. Er beschäftigt sich mit zentralen und lebensnahen Fragestellungen: Warum haben Menschen Erfolg oder Misserfolg am Arbeitsmarkt? Welche Faktoren bewirken Lohnungleichheiten? Angesichts seiner zahlreichen Publikationen und Erkenntnisse ist es erstaunlich, dass David Card ursprünglich Physik studierte und erst spät zu Wirtschaftsforschung wechselte.

Früh sensibilisiert für Armut und Hunger

Als zweite Frau der Geschichte würdigte die Königlich Schwedische Akademie ein weiteres CESifo Mitglied mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Esther Duflo erhielt die Auszeichnung 2019 gemeinsam mit Abhijit Banerjee, ihrem Ehemann, und Michael Kremer. Damit ist sie bislang die jüngste Ökonomin, der diese Ehre zuteil wurde. Ihre Fachgebiete liegen vor allem in der Entwicklungs- und Sozialökonomie. Bereits ihre Mutter, die sich als Kinderärztin bei Hilfsorganisationen engagierte, sensibilisierte die Französin für die Themen Armut, Hunger und soziale Ungleichheit. Da wirkt es beinahe schicksalshaft, dass sie den Nobelpreis ausgerechnet für ihren Beitrag zur Armutsforschung erhalten sollte. Gemeinsam mit ihren Mitforschenden testet Duflo seit den 1990er Jahren in Feldexperimenten effektive Methoden, die globale Armut zu bekämpfen. Seit 2013 schon bereichert Esther Duflo das CESifo Netzwerk mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrung.

Prinzipien menschlichen Verhaltens

Viele mögen Verträge vor allem als eines sehen: unverständliche Texte und lästige Bürokratie. Der finnische Wirtschaftswissenschaftler Bengt Holmström erkennt in ihnen aber mehr als Klauseln und Regeln. Bereits Ende der 1970er Jahre analysierte er, wie Eigentümer*innen einer Firma optimale Verträge für ihre CEOs, die „Agenten“, formulieren können. Holmströms Untersuchungen tragen entscheidend dazu bei, wie Unternehmen geführt und Gesetze und Institutionen rechtlich strukturiert werden. Er erkennt in der Vertragstheorie entscheidende Prinzipien menschlichen Verhaltens. Daraus leitet er auch ab, welche Anreize und Zwänge wichtig für eine effektive Arbeitsbeziehung sind. Für seine Erkenntnisse zeichnen ihn die Juror*innen 2016 mit dem Nobelpreis aus. Da er der schwedischen Minderheit in Finnland angehört, dürfte er wohl einer der wenigen Laureaten sein, der die Zeremonie in seiner Muttersprache verfolgen konnte. Im selben Jahr trat er dem CESifo Netzwerk bei.

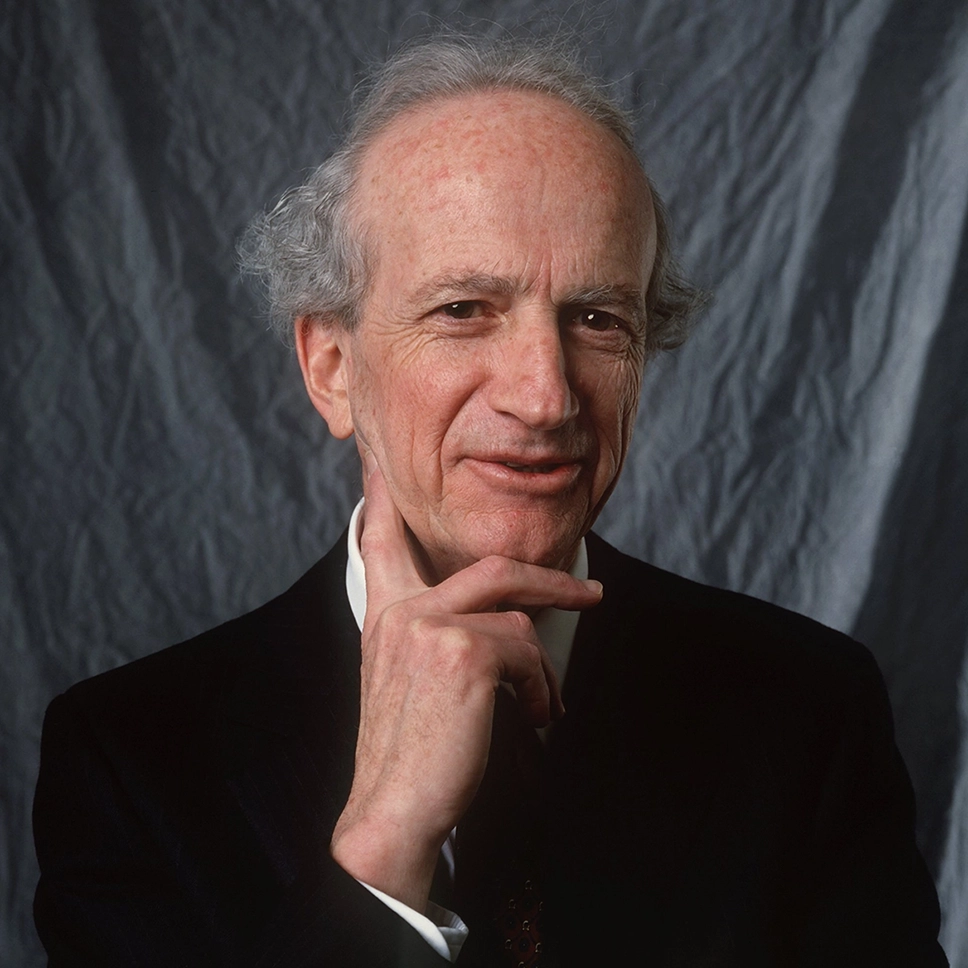

Der nächste „Ritterschlag“

2016 war ein gutes Jahr für Nobelpreisgewinner*innen im CESifo Netz. Neben Bengt Holmström entschieden sich die Juror*innen, den Preis zu gleichen Teilen auch an Oliver Hart und seinen Beitrag über die Vertragstheorie zu verleihen. Der in London geborene Ökonom gehört dem Netzwerk bereits seit dem Gründungsjahr 1999 an. Schon lange davor trug er dazu bei, das Verständnis für Verträge innerhalb und außerhalb des Marktes zu schärfen. Journalist*innen etwa halten an der Überzeugung fest, Hart habe die US-Regierung in ihrem Beschluss beeinflusst, die Verwaltung von Gefängnissen nicht mehr privaten Vertragspartnern zu überlassen. Bestätigt hat der Wirtschaftswissenschaftler dieses Gerücht nie. Nicht nur die Königlich Schwedische Akademie erkennt seine Leistung an. Auch König Charles III. ehrt Oliver Hart 2023 anlässlich seines Geburtstages mit dem „Knight Bachelor“, dem Ritterschlag. Sir Oliver Hart lehrt an der Harvard Universität.

Ausbruch aus der Armut

Macht Reichtum glücklich, fragt der schottische Ökonom Angus Deaton und geht dieser philosophischen Frage mit wirtschaftswissenschaftlicher Expertise nach. Für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt erhielt er 2015 den Nobelpreis. Als Auszeichnung für sein Lebenswerk bezeichnete das Komitee die Ehrung. Vielleicht hat Deaton gerade deshalb ein geschärftes Verständnis für Bedürftigkeit, weil er selbst in entbehrungsreichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Er analysiert das Konsumverhalten von Individuen und wie dieses sich auf die Wirtschaftsentwicklung der Gesellschaft auswirkt. Während seinen Forschungsreisen trifft Deaton immer wieder auf Menschen, die auf erstaunliche Weise Bedürftigkeit hinter sich lassen. Für ihn ein Zeichen, dass der Ausbruch Armut immer möglich ist. Seit 2004 teilt er seine inspirierenden Erfahrungen im CESifo Netzwerk und 2016 machte die Queen ihn zu Sir Angus Deaton.

Der „anwendungsorientierte Theoretiker"

Die Juror*innen in Stockholm zeichneten Arbeitsökonom Peter A. Diamond 2010 für die Entwicklung eines theoretischen Rahmens zu Märkten mit Suchfriktion aus. Mit ihm erhalten auch Dale T. Mortensen und Christopher A. Pissarides den Preis. Dank dieser Modelle ist es möglich, die Zusammenhänge von politischer Regulierung und Arbeitslosigkeit, unbesetzten Stellen und Löhnen besser zu verstehen. Als „anwendungsorientierter Theoretiker“, wie Nobelpreisträger Eric Maskin ihn einst bezeichnete, trugen seine Analyse der Rentenstrukturen zur Reform des US-Systems und zum Neuaufbau des polnischen Rentensystems bei. Dass Peter A. Diamond, seit dem Jahr 2000 Mitglied bei CESifo, den Dingen wirklich auf den Grund gehen will und sich tief in die Materie einarbeitet, zeigt auch die Tatsache, dass er nachträglich noch Rechtswissenschaften an der Harvard Law School studierte. Inzwischen ist Diamond Professor Emeritus am MIT, an dem er von 1966 bis 2011 lehrte.

Der Faktor Mensch

Seine eigene Website beschreibt Edmund S. Phelps Lebenswerk als Projekt, „Leute wie wir sie kennen“ in wirtschaftswissenschaftliche Theorie einzubetten. Was darunter zu verstehen ist, mag zunächst genauso bizarr klingen, wie seine Leistung, die ihm den Nobelpreis 2006 einbrachte. Für „seine Analyse intertemporaler Zielkonflikte in makroökonomischer Politik“ verlieh ihm das Komitee in Stockholm die begehrte Auszeichnung. Bereits in den 1960er Jahren begann er, in diesem Bereich zu forschen. Seine Erkenntnisse widerlegten die Annahme, dass eine hohe Arbeitslosigkeit mit einem niedrigen Inflationsniveau zusammenhänge und umgekehrt. Durch seinen Analysen erkannte Edmund S. Phelps, dass in den Modellen unüberlegte oder mangels besserer Information getroffene Entscheidungen nicht berücksichtigt wurden. Seit 2000 teilt er seine Ansätze als Mitglied im CESifo Netz.

Konfliktforschung im Kalten Krieg

Es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass Thomas Schelling, ehemaliger Kommilitone von Edmund S. Phelps, nur ein Jahr vor ihm ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. 2005 würdigte ihn die Königlich Schwedische Akademie zusammen mit Robert J. Aumann dafür, „durch spieltheoretische Analysen unser Verständnis von Konflikt und Kooperation vorangebracht“ zu haben. Während des Zweiten Weltkrieges und in den frühen 1950er Jahren betätigte Schelling sich in der Politik und war unter anderem an der Erarbeitung des Marshall-Plans beteiligt. 1960 veröffentlichte er „The Strategy of Conflict“ (deutsch: „Konfliktstrategie“), bis heute eines seiner bekanntesten und bedeutendsten Werke. Es gilt als es eines der 100 einflussreichsten Bücher im Westen seit 1945. Während des Kalten Krieges spielten seine Studien eine prägende Rolle: Schelling fasste Krieg als einen Verhandlungsprozess auf und argumentierte, der beste Weg sich gegen einen Atomangriff zu wappnen sei, seine eigenen nuklearen Waffen zu schützen. Auch Thomas Schelling war seit dem Gründungsjahr 1999 Teil im CESifo Netz und blieb bis zu seinem Tod 2016 im Alter von 95 Jahren ein geschätztes Mitglied.

Die Heckman-Korrektur

James Heckman beschäftigt sich mit der politischen Ökonomie. Er untersucht, wo Wirtschaft und andere Wissenschaften sich kreuzen, um die wesentlichen Probleme der Gesellschaft zu erfassen. Dass er darüber hinaus auch Wirtschaftsstatistiker ist, half ihm bei der Entwicklung seines ausgezeichneten Werkes: Gemeinsam mit Daniel McFadden gelang es ihm, „Theorien und Methoden zur Analyse selektiver Stichproben“ zu erarbeiten. Dies brachte den beiden im Jahr 2000 den Nobelpreis ein. Was zunächst abstrakt klingt, verschaffte politischen Entscheidungsträger*innen entscheidende neue Einblicke in Bereiche wie Bildung und Berufsausbildung. Statistische Probleme der Stichprobenauswahl bei Analysen von Verhalten von Individuen oder Haushalten können nun dank der Heckman-Korrektur überwunden werden. Bei CESifo ist James Heckman bereits seit 2003 Mitglied.

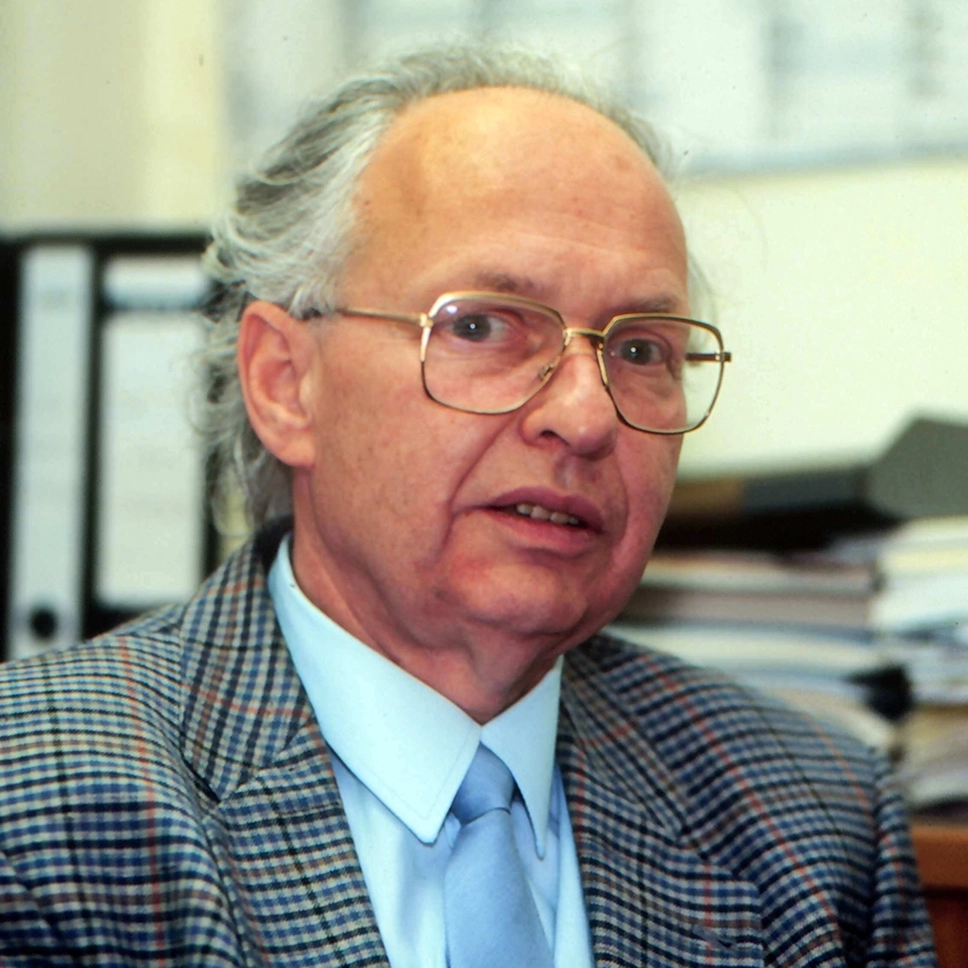

Von Soziologischem in der Ökonomie bis zur Spieltheorie

Gary Becker (1930-2014), CESifo Mitglied seit 1999, bezog als einer der Ersten auch soziologische Themen in die Wirtschaftswissenschaft ein. Das Komitee in Stockholm würdigte ihn deshalb 1992 für seine Ausdehnung der Mikroökonomie auf weite Teile des menschlichen Verhaltens und der Zusammenarbeit. Vier seiner Schüler, darunter Peter A. Diamond, erhielten ebenfalls den Nobelpreis: Robert M. Solow (1924-2023) wurde 1987 für seine Beiträge zur ökonomischen Wachstumstheorie ausgezeichnet. Das Solow-Modell erklärt langfristiges Wirtschaftswachstum durch technischen Fortschritt. Dem CESifo Netz gehörte er seit 1999 an. Als bisher einziger Deutscher erhielt Reinhard Selten (1930-2016) den Wirtschafts-Nobelpreis. Das Komitee würdigte seine Verdienste im Bereich der Spieltheorie. Auch Selten war ab 1999 Mitglied bei CESifo.